IPC導入直後の挑戦。A豚の見極めがカギ!

元々、養豚場における肥育担当にとって、豚群のなかから健康を損ねた豚を見つけ、必要に応じて治療を施すことはルーチンの作業である。となると、あえて「豚の個体診療(IPC)」と呼ぶ管理には、どこにどんな違いがあるのだろうか? 熊本興畜㈱ではIPCの導入により、それ以前と比べて事故率が下がり、治療回数が減り、投薬量および薬剤費も下がることになるのだが、そこに至るまでにはいくつかのハードルを越える必要があった。

勉強会に続き実地研修で導入スタート

社長の石渕大和本人も“うまくいく” という確信は得られないまま、2010年10月、藤本岬と黒谷一祥のチャレンジが始まる。今は場長を務めている藤本も、当時は養豚経験1年半、黒谷は入社直後のことであり、8グループ8000頭、ウィーン・トゥ・フィニッシュの大群飼養を、この2人がギリギリ回している状況で新たに負荷をかけることにならないかという不安は確かにあった。

近隣の養豚生産者を対象に開催されたゾエティス・ジャパン㈱主催の勉強会で「IPC」がとり上げられ、藤本と黒谷が2人で受講した。そのときの講師が、熊本興畜のコンサルタント獣医師でもある呉克昌獣医師(㈱バリューファーム・コンサルティング)だった。事前に呉獣医師の勧めを受けて石渕社長はIPCの導入方針を決めており、勉強会の翌日には早速、呉獣医師の農場訪問で、IPCの実地研修が行われた。

「何がどう変わるのか、勉強会と研修を受けて、頭では何となく理解できました。とにかく“A豚を見つけろ”、それが合言葉となりましたね」と藤本は黒谷と一瞬視線を交わし、苦労の始まりを振り返った。

「A豚」を探せ!

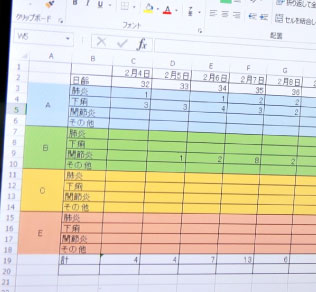

IPCでは、豚を健康状態に応じて「A豚」、「B豚」、「C豚」、「E豚」の4段階に区別する。表に示したように、「A豚」は、一見“健康”に見えるものの、わずかに病気の徴候を示している状態の豚である。この段階で治療を施せば80~100%の治療効果が期待できるとされているが、この段階を見逃して「B豚」の段階での治療となると、回復率は一気に50%前後まで落ちてしまう。

「今から思うと、IPCを導入する前、私たちが毎日治療していたのはB豚あるいはC豚でした。“調子の悪い豚”を見つけて治療しなさいという指示は受けていたわけですが、漠然としたイメージで仕事をしていました。そこを、研修を受け、毎日現場で試行錯誤を続けるなかで、“A豚”の具体的なイメージが固まっていきました」と黒谷。さらに藤本が、「呉先生の農場訪問で一緒に回っていると、私たちが何の問題もないと思っていた豚を拾い上げて治療を指示されるということがしばしばありましたが、たぶん、先生が異常を見つけるときの視点がA豚、B豚という形で、その区別するポイントが具体的に示されたことで、自分たちも意識して探すことができるようになったということだと思います」と補足した。

開始間もなく挫折しそうに!

毎日の管理のなかでは、毎朝1回、約1000頭ずつ収容している8棟の豚舎を当初は2人ペアでモニタリングした。このとき、A豚を意識しながら異常豚を探し歩き、見つけたA豚にはマーキングして注射を打ち、そのまま群に戻す。B・C豚は同様に治療したうえで隔離ペンに収容する。あとから治療効果を把握できるよう、A豚、B豚…それぞれの治療頭数を記録する。離乳直後のグループでは夕方にもう1回、同様にIPCを実施する。

治療薬は、症状に応じた処方が行われるが、早期発見・早期治療を達成するうえで、1 回の投与で効果の持続期間が長い注射剤が望ましいとされている。しかし、疾病の広がりに注射による治療が追いつかない状況では、飲水投薬、場合によっては飼料添加剤の使用が必要となることもある。ただ、IPCの目的の1つが投薬量の削減であり、とくに耐性菌問題を考えたときに、添加剤の投与は避けたい。熊本興畜では、呉獣医師の指導により、治療頭数の割合が部屋全体の頭数の10%を超える状況になれば、飲水投薬を検討するということになっている。

「実は…」と藤本が切り出した。

「今でこそ、治療頭数の割合は1%台、問題が起こったときでも5%程度までに抑えられていますが、最初はそうはいきませんでした。慣れないうちは、“A豚かどうか迷ったときはA豚と判断してください”という指示だったこともあり、 IPCを始めて間もなく、10%を超えるような状況に陥ってしまいました。私も黒谷も必死でやっていたつもりですが、10%というと1000頭の1部屋だけで100頭になります。正直、挫折しかけて呉先生に飲水投薬の可否を問い合わせたのです。すると先生からは、『そういう状況にならないためのIPCですよね。しっかりA豚を見つけることができていたうえで、そこまでの状況になってしまったのですか?』と問い返されたのです。痛いところを突かれて返す言葉もありませんでした。自分が甘かったと反省し、次の日から気をとり直して取り組みました」。

今では藤本も黒谷も、豚舎に入ったときの群としての一瞬の動きなどからA豚ターゲットを絞り、個体に目を移してA豚か否かを把握するという、“森を見て木も見る” 眼を身につけつつある。これにより、IPCの目的である事故率の低下や薬剤使用の低下に加え、日々の作業の軽減という想定外のメリットも享受できることになる。